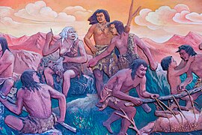

約400万年にわたる人類の歴史は、常に食べ物と戦ってきた歴史でもあります。特に何度も訪れた氷河期は、人類にとって大きな試練でした。

氷河期とは、地球が長い間寒冷な時期に突入し、氷が広がっていた時期のことです。この時期、食べ物を確保するのはとても難しく、多くの動物や人類が生き残るために必死に努力していました。

人類が安定して食料を得られるようになったのは、最後の氷河期が終わった約1万年前のことです。

この頃、中東のシリアという場所で農業が始まりました。それまでの人類は狩りをしたり、植物を採取したりして食べ物を手に入れていましたが、農業が始まったことで、安定した食料供給が可能になったのです。

農業の技術はすぐにヨーロッパに広がり、日本にも約3500年前、縄文時代の後期に稲作が伝わってきました。稲作は、特に日本の食文化に大きな影響を与え、今も私たちの食生活に欠かせない存在となっています。

しかし、それまでの人類は、農業がない時代に厳しい環境で生きていました。

飢餓の危機と戦いながら、どんなに食べ物が少なくても、限られたエネルギーを無駄にしないようにしていたのです。

人類がどんなに少ない食料でも生き延びるために重要だったのは、そのエネルギーをいかに効率よく体に蓄えるかということでした。

例えば、食べ物から得たエネルギーは、すぐに使う分を除いて、体に脂肪として蓄えておくことが大切でした。

脂肪は体がエネルギーを必要としたときに使えるように、体の中に蓄積されていきます。この仕組みは、飢餓の時期に生き延びるためには欠かせなかったのです。

もしも体が脂肪を蓄えられなかったら、必要なときにエネルギーを使えず、生き残ることが難しくなってしまうからです。

つまり、人類には「飢餓に備えて脂肪を蓄える」という能力が、自然と身についたと言えます。この能力がなければ、長い間続いた氷河期や、食べ物が不足していた時代を乗り越えることはできなかったでしょう。

また、脂肪を蓄えることにはもう一つの理由があります。

脂肪は、寒い環境において体温を保つためにも重要です。氷河期などの寒冷な時期には、体温を一定に保つことが生死を分ける重要な要素でした。脂肪はその役割も果たしていたのです。

そして、この脂肪を蓄える能力は、人類だけでなく、動物にも共通する生きるための仕組みでもあります。

例えば、冬眠をする動物たちも、脂肪を体内に蓄えておき、冬眠中にエネルギーが足りなくなったときにそれを使うのです。このように、エネルギーを蓄えることは、進化の過程で非常に大切な役割を果たしてきました。

現在では、私たちの食生活が豊かになり、飢餓の心配は少なくなりました。

しかし、体に脂肪を蓄える仕組みは、昔と変わらず私たちの体の中に残っています。そのため、人間の身体は食べた物を効率よくエネルギーに変え、残ったもエネルギーは脂肪として体にためて置けるようになったのです。

とても長い時をかけて作り上げたこのシステムは簡単にはかわりません。

現代では、食べ物が手に入りやすいため、エネルギーを使い切れずに脂肪が過剰に蓄積されることが多く、肥満や生活習慣病などの問題も増えています。

これからの時代では、私たちがどのように食べ物を選び、体のエネルギーを効率よく使うかが、健康にとってとても大切なことになってきます。

昔のように飢餓と戦う必要はないかもしれませんが、健康的な生活を送るためには、昔からの「エネルギーを効率よく蓄える」という仕組みをうまく活かし、体にとって必要なものを適切に与えていくことが重要です。

このように、人類は長い歴史の中で、食料を得るためにたくさんの工夫をしてきました。

これからも、人間の体がどのようにしてエネルギーを使い、蓄えるかを理解することは、健康を守るための大きな鍵となるでしょう。