慢性的な空腹感を感じるのはなぜ? 〜その原因とリセット法〜

私たちは日々、空腹や満腹を感じながら生活していますが、なかには「常にお腹が空いている」「食べてもすぐに空腹になる」といった“慢性的な空腹感”に悩む人がいます。

この感覚はただの食欲とは違い、身体や脳が「飢餓状態にある」と感じ続けている状態です。ではなぜそのようなことが起こるのでしょうか?そして、どうすれば正常な空腹感と満腹感のリズムを取り戻せるのでしょうか?

まず基本的に人間はなぜお腹がすくのでしょう?

(空腹を感じる場合)

・生活のため活動することによってエネルギーを消費し、それに伴い肝臓中のグリコーゲンが減少する。

・グリコーゲンの減少に伴い血糖値が下がる。

・血糖値が下がることにより、脳が「空腹」を認識する。

(満腹を感じる場合)

・食事をすることにより、肝臓と骨格筋で炭水化物からグリコーゲンが合成される。

・肝臓中のグリコーゲンが増加する。

・グリコーゲンが増えることにより、血糖値が上がる。

・血糖値が上がることにより、脳が「満腹」を認識する。

血糖値に影響を与えるのは炭水化物だけ

三大栄養素のうち、血糖値に影響を与えるのは炭水化物だけです。炭水化物はブドウ糖に分解されてから体内に入ります。

空腹の理由の一番の原因は、血糖値の低下です。中性脂肪は何十日も何も食べずに生き延びられるほどの量が体に蓄えられているのですが、糖質だけは体に沢山蓄えられないんです。

実は、空腹感とは脳が「身体にエネルギーが足りない」と認識することによって発生するものです。この場合のエネルギーとは、糖質です。つまり、空腹とは脳が糖質を必要としている状態を指します。

糖質、つまりブドウ糖は非常に不安定な物質であり、すぐに他の物質と結合してしまうので、安定な性質であるグリコーゲンという形で体に蓄えられます。

グリコーゲンの保管場所は、基礎代謝のような生命活動の為に肝臓に蓄える「肝グリコーゲン」、急激な運動時に使用するエネルギーとして筋肉に蓄えられる「筋グリコーゲン」です。

肝グリコーゲンの許容量は約400kcal、筋グリコーゲンの許容量は個人差はありますが、大体1200kcal程度です。筋グリコーゲンは強度な運動をしないと消費されませんが、肝グリコーゲンは、唯一ブドウ糖しかエネルギー源として利用できない機関である脳と赤血球のために、7.5g/時(30kcal/時)の割合で消費されます。つまり、肝臓グリコーゲン貯蔵量が100g(400kcal)ですから、約13時間分のエネルギーを蓄えることができるということですね。

半日以上、何も飲まず食わずの状態が続くと、脳のエネルギーが枯渇することを意味します。ただ、枯渇しそうになっても、蛋白質を分解してアミノ酸を生成し、糖新生によりよって、アミノ酸と脂肪酸を合成することによってグルコースを精製するといった防衛機能を持っていますので、半日何も食べなくても、すぐに死ぬようなことはありませんが、それはあくまでも非常緊急手段であり、体に大きな負担をかけますので、全く好ましい状況などではありません。

急激にダイエットした場合、体重が落ちるのはこの筋グリコーゲンを使って筋肉を落とすためです。 筋肉が落ちた分の体重を基に戻した場合、これは脂肪に変化して、体重がより落ちにくくなります。

©Mutiara

◆ なぜ“慢性的に空腹”を感じるのか?

1. 血糖値の乱れとインスリン抵抗性

空腹感と最も密接に関係しているのが血糖値です。血糖値が下がると、脳は「エネルギーが足りない」と判断し、空腹感を感じさせます。しかし、現代人は高糖質な食生活をしているため、食後急激に血糖値が上がり、次にインスリンの大量分泌によって急激に血糖値が下がります。この血糖値の乱高下は、身体にとって“エネルギーが安定していない”と認識され、空腹信号が過剰に出されます。

また、長年このような状態が続くと、インスリン抵抗性といって、細胞がインスリンに反応しにくくなり、ブドウ糖がうまく細胞に取り込まれません。すると、血糖値は高いのにエネルギー不足と認識され、結果的に「慢性的な空腹」を感じるようになるのです。

2. 満腹中枢の鈍化:レプチン感受性の低下

食事をして血糖値が上がると、脂肪細胞からレプチンというホルモンが分泌され、脳の「満腹中枢」を刺激します。しかし、日常的にだらだら食いや過食が続くと、血糖値が常に高い状態となり、脳はその状態に慣れてしまいます。これを「レプチン抵抗性」と呼び、レプチンが出ていても脳がそれを“満腹”と認識できなくなってしまうのです。

3. ストレスによる交感神経の過剰刺激

ストレスがかかると、自律神経のうちの交感神経が活発になります。交感神経はアドレナリンを分泌し、脂肪の分解を促すと同時に、空腹信号を強める作用を持ちます。また、ストレスによってコルチゾールというホルモンが分泌されると、血糖値を不安定にし、空腹感をさらに増強します。

このような状態が続くと、「ストレス → 空腹感増大 → 食べ過ぎ → 血糖値上昇 → インスリン過剰 → 空腹感再発」という悪循環に陥ります。

4.摂食障害

拒食症と過食症の総称で、精神障害に分類されます。原因は心理的なストレス、状況不適応、コミュニケーション不全などで、依存症の一種です。拒食症と過食症は同根で、一方からもう一方に移行する場合も珍しくありません。

また、本来なら少しくらい血糖値が下がっても、普通に我慢できる程度の微々たる空腹感しか感じないのですが、高血糖状態に慣れてしまっている人は、満腹状態が普通の状態であると感じるため、少しでも血糖値が下がっただけでお腹がすいたと感じ、満腹状態にしないと気が済まないんです。だから、ダラダラ食いをしたり、口に何かを入れていないと落ち着かないんですね.

5.癖によるもの

インスリンの分泌が足りないかインスリンが十分に働いていないため、慢性的な空腹感を訴えるケースも少なくありません。

というのもインスリンはブドウ糖を細胞に届ける働きをしているため、食事を摂ってもインスリンの作用が十分でないと栄養分が足りない、すなわち飢餓状態として脳に認識されてしまうことがあります。

こうなると食事量が多くなってしまい、血糖値がさらに上昇することに繋がり悪循環が引き起こされてしまうのです。

人間は、血糖値が低下して空腹感を感じる、食事をすることにより満腹感を感じます。

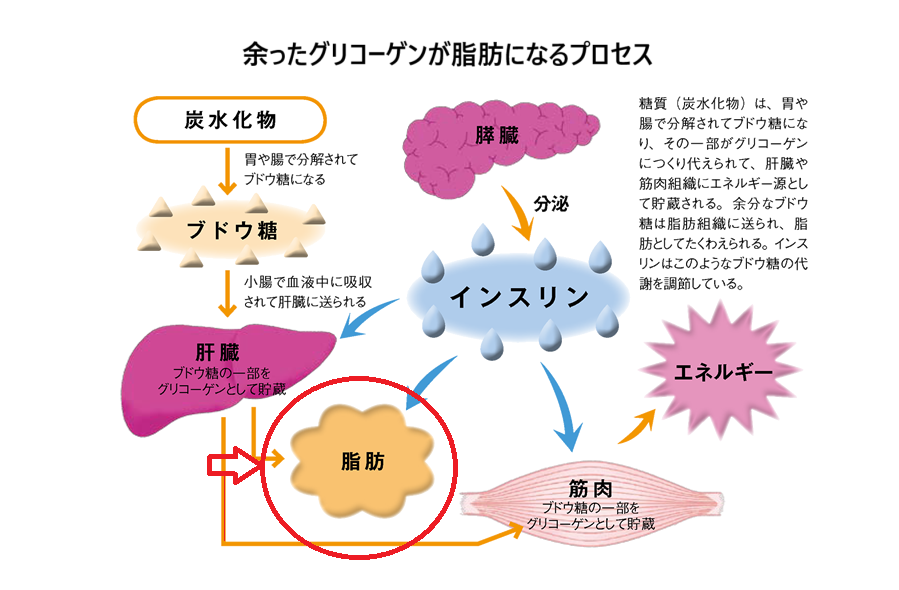

これは、レプチンに指令が届くことにより、空腹感や満腹中枢が刺激されるんです。しかし、慢性的に食べ過ぎの人、ダラダラ食いをする習慣のある人は、空腹感などを無視した食生活により、常に血糖値が高い状態に慣れてしまい、レプチンの感受性が低下しています。よって満腹中枢が正しく刺激されず、更に食べ過ぎの食生活に走ってしまい下の図のように脂肪となってたまってエしまう傾向があります。

6.糖尿病

糖尿病の症状として、インスリンの分泌が不足するかインスリンの機能不全により身体の細胞へのブドウ糖の供給が滞り、その結果脳は身体が飢餓滋養対にあると誤認して強烈な空腹感を訴えます。この場合、食事をとっても空腹感が治まらず、ますます悪化します。インスリンの補給により空腹感は解消します。

7.低血糖

脳は体内の他の臓器と違って、エネルギーとして使用できるのは血液中の糖質だけです。よって、血液中の糖質が不足する、つまり血糖値が下がると脳はエネルギーの補給を求めます。これが、具体的には空腹として認識されます。

8.月経前症候群

女性の排卵から月経開始までの時期に現れる身体的・精神的な不快な症状を総称して

月経前症候群と呼びます。その症状は空腹感だけではなく、胸が張る、下腹部に痛みがある

などの肉体的なものや、いらいらしたり悲しくなったりという精神的なものまで、

人によってさまざまです。

9.甲状腺機能亢進症、甲状腺疾患

甲状腺に慢性的に炎症が発症し、甲状腺ホルモンの過剰な生成を行うものです。空腹感の他に、汗かき、脈のみだれ、心悸亢進、体重の減少、疲れやすい、集中できないなどの神経的な症状が発現します。

10.薬剤

副腎皮質ステロイドや一部の抗鬱薬などの副作用で空腹感を覚えることがあります。

◆ 慢性的な空腹感を改善する「習慣リセット法」

このような悪循環を断ち切るには、身体と脳を正しい「空腹」「満腹」のリズムに戻す必要があります。ここで紹介するのが「習慣のリセット法」です。

【ステップ①】 まず“本当の空腹”を体感する

はじめに、意識的に半日以上何も食べない時間を作ることで、本当に体内のエネルギーが減ったときの“空腹感”を体に思い出させます。このとき、血糖値は下がり、肝臓に蓄えられたグリコーゲンが使われます。これは健康な体であれば約13時間分の脳のエネルギーに相当します。

【ステップ②】 空腹になるまで絶対に食べない

次に、数日間「お腹が空いたと感じたときにだけ食べる」習慣を作ります。これにより、脳が「エネルギーが必要なとき=空腹」「エネルギーが満ちたとき=満腹」と正しく判断できるようになります。

この間は、炭水化物の摂取を一時的に抑えることで、体は糖に依存する状態から抜け出し、**脂肪を分解してエネルギーにする(ケトン体の利用)**状態に移行します。

【ステップ③】 ケトン体による脳のリセット

糖質が不足してくると、体内ではアミノ酸からグルコースを作る「糖新生」が起こります。しかしそれでもエネルギーが足りなくなると、中性脂肪を分解してケトン体という物質を作り、脳のエネルギーとして使い始めます。

この「ケトン体モード」に入ると、脳の糖依存が減少し、同時に食欲も抑えられるという効果があります。つまり、無理なく空腹感が減ってくるのです。

ここまでくるには約1週間ぐらいかかると言われています。

【ステップ④】 段階的に糖質を戻す

リセット後は、少しずつ糖質を摂取しながら通常の食生活に戻します。急に糖質を増やすと再び血糖値が乱れるため、1週間ごとに10gずつ増やすなど、段階的に行うのが理想です。最終的には1日180g程度の糖質に戻すことで、脳が必要とするエネルギーを安定して供給できます。

◆ 日常生活で気をつけたいポイント

-

炭水化物は1食あたり60g以下に抑える

-

間食・夜食・だらだら食いをやめる

-

空腹感を感じたときにだけ食べる

-

食事の時間ではなく、空腹のサインで食べる

-

食後すぐの眠気・イライラは血糖スパイクのサイン

◆ まとめ:空腹感は「体と脳の誤解」から生まれる

慢性的な空腹感の正体は、必ずしも“エネルギー不足”とは限りません。むしろ、脳が「糖が足りない」と錯覚したり、レプチンが効かなくなったり、ストレスで交感神経が過剰反応していたりと、身体の調整機能のバランスが崩れている状態です。

そのため、まずは正しいリズムの食生活を送り、身体に「本当に必要なときだけ食べる」という感覚を取り戻すことが、空腹感の改善の第一歩となります。

2週間を目処に、糖質の摂取量20gといった制限を解除。低血糖状態に体を慣れさせた上で、一週間あたり糖質の摂取量を10gずつといったように徐々に増やしていき、3ヶ月程度かけて最終的に180gにまで戻す。この期間(回復期)を経て元の食生活に戻る。